今回はアナログレコードのことから少しだけ離れてお話をしてみようと思います。

先日「CD の取り扱いをやめる店舗」のニュースが各媒体で話題になっているのを知りました。

当該記事に一通り目を通してみたところ、CDの販売をやめる、買取りをやめる、その両方をやめる、といった店舗がここへきて俄かに急増しているようです。

少し遡りますが、2021 年3 月、紀伊國屋書店新宿本店が売場改装のために同年4 月でCD の取り扱いを完全に終了しています。これらの事象を踏まえれば CD の取り扱いをやめる店舗は今後も増える傾向にあると言えるでしょう。もはやCDは「過去」のものになりつつあるかもしれない、と言ってしまっても決してオーバーではないのかもしれません。

CD が売れない時代になっているという認識は販売する側も購入する側も少し前から共有していたのではないかと思われますが、実際にそうした流れを目の当たりにすると少しもの寂しい気持ちになります。

CD が売れなくなったことの主な要因としてサブスクリプション (以下サブスクと略記)が世間に広く浸透していったことと関連していることはほぼ間違いありません。

私自身必ずしもサブスクに対して批判的な立場をとってはいませんが、経験上サブスクにはならない音楽がたくさんあることを知っているのでサブスクがCDの代替になると考えるのは安易だと考えていますし、ましてCDの全面的な取り扱い中止には反対です。

とはいえCD の物理的な寿命について目を向ける必要はあります。

デジタル信号によって記録されたデータが理論上劣化することはありえませんが、それを保存する光ディスクは物質であり、経年劣化によって寿命を迎えることは避けられません。このことをつい忘れがちになってしまうのですが、だからといって それを理由にCD がなくなってしまっても構わないというのは些か乱暴でまた早計に失した考えではないでしょうか。程度の差はあるとはいえ、人はこれまで脆くて儚い物質に魅せられてきたのですから。

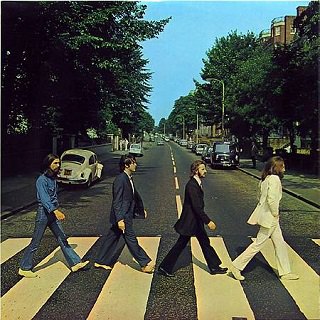

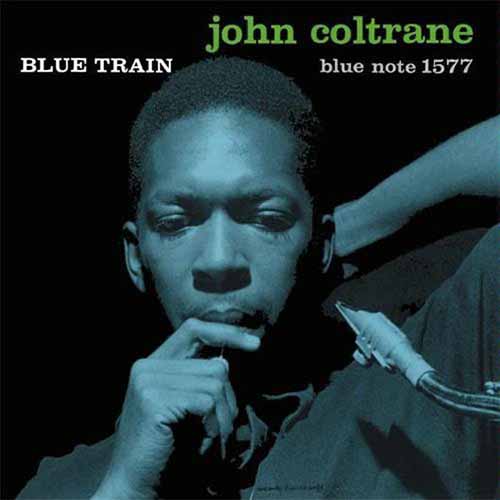

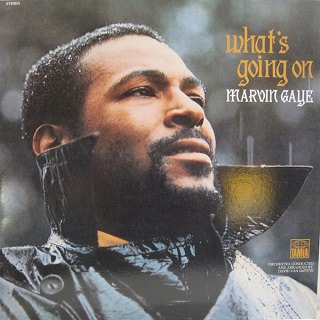

昨今CD化やアナログ化といった、いわゆるフィジカル化に主眼を置かずに活動している音楽家、アーティストの活躍がめざましいです。これらはフィジカル化にかかるコストのことを考えれば当然の趨勢だと言えるでしょう。配信やYOUTUBE などでアーティストの数が増え、尚且つ十分活躍できるということはそれはそれで喜ばしいことですし、またそうした情況をアーティスト自身やそれを見聞きする側が享受するのも当然です。

しかしながら「過去」へのまなざしを欠いた享楽主義が差招くのは、必ず悲惨な世界であることを忘れてはなりません。

少し大げさに聞こえるかもしれませんが、そういう意味でもCD の取り扱いをやめる昨今の風潮には素直に首肯できませんし、情報飽和によって偏った方向へ勢いよく流れてしまう現在の情況を鑑みるとペシミスティックにならざるを得ません。

お問い合わせ・無料査定はこちら